Wann es sinnvoll ist, seine Kreativität auszuleben. (Immer.)

29.09.2017

Entweder ist das Internet sehr klug. Oder das Universum. Jedenfalls präsentierte mir Medium am Tag, nachdem ich den vorherigen Beitrag fertig hatte, den Post „Your Art May Never Go Viral or Change the World — Make It Anyway“ von Iris

Das noch vorab: Vielen Dank für das sagenhafte Feedback zu „Ich muss mich bei Euch entschuldigen.“ Wie ich in dem Artikel schrieb, ist es mir ein Fest, wenn ich spüre, dass ich Euch inspirieren kann. Das wiederum macht mir Mut. Und der Kreis schließt sich.

Doch nun zurück zu diesem Text.

In dem erwähnten Medium-Post propagiert die Autorin schon über den Titel eben dies: „Your Art May Never Go Viral or Change the World — Make It Anyway“. Und bevor ich auch nur eine weitere Zeile jenseits dieser catchy Headline gelesen hatte, wusste ich, worauf das hinauslaufen würde. Vielleicht, weil ich so viele Gedanken über mein kreatives Leben, und Kreativität an sich, in den vorherigen Post gesteckt hatte.

Mal sehen, ob sich das mit dem von Iris decken wird. Hier meins:

Zeitreise: Mein kreatives „Year One“

Als ich in meinen Teenager-Jahren erstmals anfing, mich ernsthafter mit Kreativität zu beschäftigen, war meine Welt noch eine andere. Ich stützte mein Tun zwar bereits auf alle drei Säulen, die auch heute mein kreatives Leben tragen – Schreiben, Zeichnen und Digitales – aber das Publikum war noch ein ganz anderes. Das war ausschließlich mein unmittelbares Umfeld. Und das war überschaubar groß.

Früher war nicht alles besser. Einiges war einfach klobiger. „Früher“ kann keine Ausrede sein. Aber ein Leuchtturm, nach dem wir uns gelegentlich ausrichten.

Das World Wide Web, geschweige denn Social Media, waren noch ein bis zwei Jahrzehnte entfernt. Und auch ansonsten nutzte ich keine der dennoch vorhandenen Publikationsmöglichkeiten. Eine vergessene Ausgabe der Schülerzeitung in den späten 1980ern mal ausgenommen.

Was also trieb mich an?

Was mich schon immer antrieb

Zum einen der in „Ich muss mich bei Euch entschuldigen“ beschriebene, irgendwie abstrakte Drang des Schaffens. Dieses Zerren der Muse. Das ist zum einen Teil übertragenes Verhalten, zum anderen Teil DNA und dann noch Ergebnis meiner Sozialisierung in einem kreativen Umfeld. Es hat eigentlich alle Züge einer Sucht. Minus des Destruktiven. Eine „gute Sucht“ – wenn es so etwas gibt.

Dann zuerst das WWW an sich und später das Web 2.0 und letztlich die Etablierung von Self-Publishing-Methoden und der Liberalisierung von Independent-Verlagen bis hin zum Crowdfunding; das waren Geschenke für alle Kreativen. Endlich gab es reichlich reichhaltige Kanäle, um ein auch fremdes Publikum zu erreichen. Wie erwähnt: Ich machte und mache davon in einem hohen Maß Gebrauch. Dankedankedanke, Universum. Und Tim Berners-Lee.

Doch seit es all dieses Self-Publishing – Blogs, Microblogs, Socialmedia, Flickr, Instagram und so weiter – gibt, ist da immer auch das Teufelchen, dass dir flüstert: „Das wird niemand lesen, sich niemand anschauen. Und wenn doch, den einen Daumen ist das nicht wert und das Herz ist keine Liebe, sondern nur eine Pixelgrafik. Geh lieber weiter Netflix leerschauen. Oder gleich besser ganz ins Bett.“

Aber als ich die Headline des oben verlinkten Beitrags las, war mir schlagartig klar, dass Kreativität auch dann total sinnvoll ist, wenn es das kleinste Publikum der Welt hat: Den Schaffenden selbst. Dass es okay ist, Dinge zu erschaffen, die unveröffentlicht bleiben. Damit meine ich nicht gescheiterte Werke und Kack-Zeichnungen, die keine Sau interessieren. Sondern im Prinzip gelungene Texte, Illustrationen, Videos. Bei denen jedoch die Intuition dir flüstert, die für Dich zu behalten.

Was also ist mit Kunst, die kein „Außen“ kennt, die in den Schubladen landet? Ist es die dann überhaupt wert, erschaffen zu werden.

Auf jeden Fall.

Hier findet für mich ein persönlicher Paradigmen-Wechsel statt. Bislang war meine Meinung immer, dass Kunst, die kein Publikum hat, keine Berechtigung hat. Das ist nun vorbei. Eben auch durch die Einsicht, dass es immer dieses eine, kleinste Publikum gibt: Mich selbst.

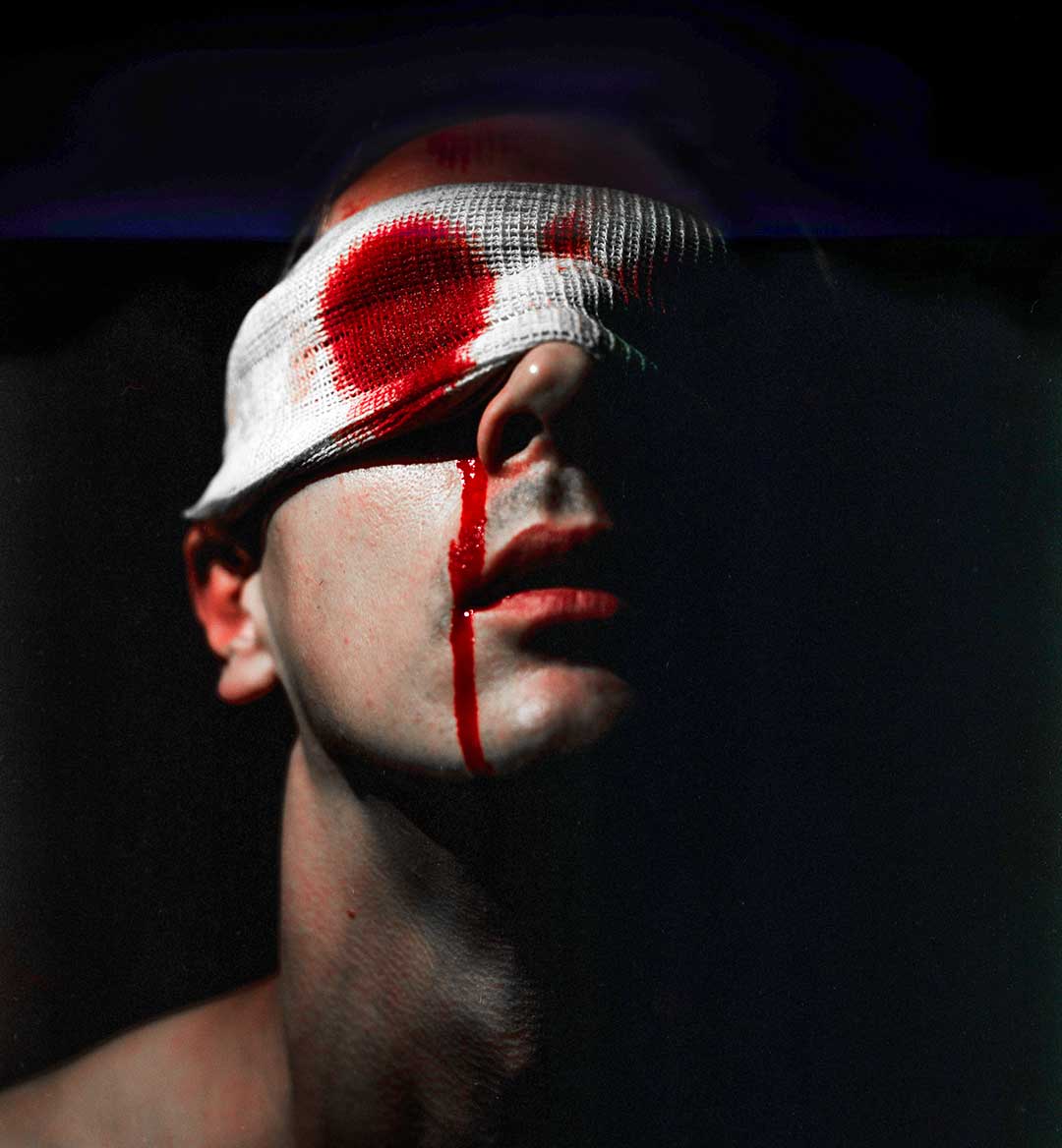

Denn neben dem handwerklichen Training, dem Schärfen der Fähigkeiten, kann es einen auch immer charakterlich voranbringen. Weil Kunst oft eben auch die Auseinandersetzung mit Eindrücken und Erfahrungen, Fragen und Sorgen ist. Mit sich selbst. Und anderen. Und den Wechselwirkungen des Lebens. Meine – nach meiner Meinung – besten Arbeiten entstanden immer an „den Wundrändern des Lebens“, wie es mir mal jemand beschrieben hat. Und hier können wir auch eine Schleife zurück auf den vorherigen Beitrag fliegen: Immer dann auch, wenn es der reine Drang am Schaffen war, der mich an den Zeichentisch oder Laptop gebracht hat.

Wenn diese beiden Dingen zusammenkommen; die Notwendigkeit, eine Antwort auf eine Frage oder ein wenig Heilung für eine Verletzung zu finden und ein unerklärlicher Schaffensdrang, dann entstehen vielleicht nicht immer die besten Arbeiten. Aber oft die wichtigsten.

Also lasst uns nicht vergessen, wer noch immer das wichtigste Publikum ist: Das sind wir selber. Denn so wie der Köder dem Fisch und nicht dem Angler schmecken muss, geht der Angler eben auch manchmal an den Teich, um Zeit für sich zu haben. Inmitten der Stille. Auch deshalb behaupte ich noch immer, dass vor allem Zeichnen für mich Meditation sein kann. Wenn es einfach so stattfindet. Aus der Muse heraus. Und wenn am Ende dann doch ein Fisch an der Angel landet: Ey, Guten Appetit.

Ich habe dann den Artikel von Iris im Anschluss an das Verfassen dieses Blogartikels gelesen. Er ist gut. Spoiler: Wir sind uns einig.